武夷山的民俗民风

一、枫坡独特「拔烛桥肝捐错暄」活动从正月十四晚上开始,由村中最有威望的长者率领“舞灯队”举行。舞灯队由两名年幼的男童提着吉祥灯在前开道,长竹竿吊串的高照灯紧随其后。孩童和姑娘们举着各式各样的自扎花灯居中,上了年纪的壮年汉子,抬着花灯鼓亭,青年小伙子则扛着“烛桥”压阵。这支不寻常的队伍走街串巷,每经一户家门,主人便合家相迎,每到拐弯处,扛烛桥的小伙子就在“呼”、“哈”的呐喊声中,相互牵扯着飞奔而过。此时,炮声齐鸣,烟花焰火齐放,队伍中的唢呐声,锣鼓声汇成一片,大地为之震动。队伍到达村中心闹区后,“拨烛桥”最精彩的节目开始。“烛桥”是由上下两层的木架组成,上可插两支大号蜡烛,下有把手可抓,两头与前后的木架用木插销联接,大的可接80个,小的也可接54个,接起来的架子弯弯曲曲似条木龙,拉直来又像山涧溪流的木架浮桥。点燃的蜡烛之光在夜色中如银河星系中的北斗星座、联接的木插销是活动的,操作十分灵便。随着执事者的号令一响,长长的烛桥时而翻滚,时而左右摇晃,燃着的烛光在快节奏的动作中,展示给人们的是一条活灵灵的翻腾着的火龙。执事者又一声号令,翻滚着的火龙刹时停住,烛桥按事先的约定迅速分成两节──上村、下村两队,各队都有20多名精悍的小伙子将烛桥从路上往各自的田里拔去,谁能把对方拔到自家的田里,谁就是赢者,来年的丰收必定胜过对方。因此,双方往往要拉到一身的泥水才能见分晓。人们跳跃、欢呼,精彩、激昂、热烈的情景,非身临其境,难以领略其间的乐趣。

这种“拔烛桥”活动一真持续到正月十六日才结束。它在过去的确是令人陶醉的,特别是妇女,入夜可以外出观花灯、烛桥。这是一个难得的自由活动的机会。因而妇女都盛饰而往,真是“满街珠翠游村女”。“拔烛桥”实际上是枫坡村盛大的闹元宵活动。二、蜡烛会和柴头会蜡烛会和柴头会是武夷山的二大民间集会。蜡烛会起源于唐朝,是为悼念辟支古佛而起。辟支古佛姓翁,号藻光,吴屯翁屯人,河西节度使翁承钦之子,出生于唐武宗会昌甲子年(844年),性格孤僻。十岁出家,《古佛全传》载其“夏则褚夜衣而生,冬则扣冰而洁”。故又称“扣冰老佛”。城关有一条巷子,叫扣冰巷,就是古佛住过的地方。古佛的师父雪峰禅师说:“子冀日必为王者师,历游四方,求净僻处,以成定慧。”藻光出家后历尽艰辛,致力佛法研究,是我国古代参悟到禅学真谛的大师之一。相传古佛十分灵验。有一次黄河决口,饿殍遍野,河堤无法修好,翁辟支古佛在崇安修寄水斋,黄河河堤才治理完成。又有一年,福州荔枝红时,遇大虫灾,人们来祈求老佛。老佛给铁牌一面,铁牌一到福州,大雨倾盆,给荔枝洗了一个澡,虫灭了,荔枝得到空前丰收。又有一年江西大旱,闻辟支老佛灵验,江西百姓特来祈雨,老佛又给铁牌一面,果然江西人回去后,雨真的落到那里,旱灾顿解。因此古佛被宋朝皇帝封为“灵感法威慈济普照大师”。武夷山的善男信女对他悼念尤殷,特在吴屯建有父母庵一座,将他的肉身遗像供奉在那里。每到会期万众秉烛迎奉,这就是蜡烛会的由来。千百年来,蜡烛会规模盛大,各地都有奉辟支古佛,以攘瘟疫,以消天灾。吴屯会期是农历二月初一,黎口为二月初六,岚谷为二月十三(后改二月十一)、大浑为二月十五,城关为二月二十一,几乎整个二月份都被蜡烛会所笼罩。在各地的蜡烛会中,以城关最为隆重。每年的二月初八日就有“议会”,十六日迎奉城关光化寺的老佛塑像,称为“佛过街”。二十日派十多个彪形大汉,在凌晨前到吴屯小寺接老佛肉身像。接佛时,这些大汉抬着古佛,急跑抬入城关,路上绝对不能休息停留,称为“赛佛”。老佛接到城关后,家家户户选一对最好的蜡烛送庵,庵中灯烛辉煌,一对对蜡烛从佛像前的香案桌一直点燃到大门口。二月二十一日,虔诚的善男信女会集城内,整个城关人群熙攘,热闹非凡。午后,蜡烛会正式开始,先是迎佛,人们抬着老佛,前头由两把大号开道,紧跟各类迎牌,以戏文为内容扮装的三十六台“仙仔”,穿插在行列中间,使人仿佛是在剧院里看戏:《白蛇传》中的白娘子和许仙在娓娓细语;《三国志》中的关云长在秉烛夜读;《岳飞传》中岳飞跪着在受岳母刺字“精忠报国”。在迎佛行列中相隔一段就配有闹鼓、仙幡、唢呐等各组乐器,时而一阵闹鼓像万马奔腾,咚咚作响;时而一阵阵管弦细乐,幽闲清新;时而一阵阵唢呐婉转响亮。整个城关,沉浸在欢闹的乐曲声中和神话的境界里。到了晚上,几十成百架的“烛桥”(烛高数尺,插在架上的叫“烛桥”)、“烛轮”(以方筐逐层点燃的叫“烛轮”)、“烛亭”(亭子式的叫“烛亭”)沿街游行,烛光冲天,有如火龙,颇为壮观。沿街居民,燃放鞭炮,献烛礼拜、祝愿,迎佛盛况可谓空前。烛会从唐至今,年年相传。随着武夷山生产的发展,人民生活水平的提高,武夷山人民赋予它新的时代特色,成为这里的物质商品交流盛会。城乡居民交流各种生活必需品和春耕农具、家用电器等等,实际上是农事生产的一次动员盛会。

这种“拔烛桥”活动一真持续到正月十六日才结束。它在过去的确是令人陶醉的,特别是妇女,入夜可以外出观花灯、烛桥。这是一个难得的自由活动的机会。因而妇女都盛饰而往,真是“满街珠翠游村女”。“拔烛桥”实际上是枫坡村盛大的闹元宵活动。二、蜡烛会和柴头会蜡烛会和柴头会是武夷山的二大民间集会。蜡烛会起源于唐朝,是为悼念辟支古佛而起。辟支古佛姓翁,号藻光,吴屯翁屯人,河西节度使翁承钦之子,出生于唐武宗会昌甲子年(844年),性格孤僻。十岁出家,《古佛全传》载其“夏则褚夜衣而生,冬则扣冰而洁”。故又称“扣冰老佛”。城关有一条巷子,叫扣冰巷,就是古佛住过的地方。古佛的师父雪峰禅师说:“子冀日必为王者师,历游四方,求净僻处,以成定慧。”藻光出家后历尽艰辛,致力佛法研究,是我国古代参悟到禅学真谛的大师之一。相传古佛十分灵验。有一次黄河决口,饿殍遍野,河堤无法修好,翁辟支古佛在崇安修寄水斋,黄河河堤才治理完成。又有一年,福州荔枝红时,遇大虫灾,人们来祈求老佛。老佛给铁牌一面,铁牌一到福州,大雨倾盆,给荔枝洗了一个澡,虫灭了,荔枝得到空前丰收。又有一年江西大旱,闻辟支老佛灵验,江西百姓特来祈雨,老佛又给铁牌一面,果然江西人回去后,雨真的落到那里,旱灾顿解。因此古佛被宋朝皇帝封为“灵感法威慈济普照大师”。武夷山的善男信女对他悼念尤殷,特在吴屯建有父母庵一座,将他的肉身遗像供奉在那里。每到会期万众秉烛迎奉,这就是蜡烛会的由来。千百年来,蜡烛会规模盛大,各地都有奉辟支古佛,以攘瘟疫,以消天灾。吴屯会期是农历二月初一,黎口为二月初六,岚谷为二月十三(后改二月十一)、大浑为二月十五,城关为二月二十一,几乎整个二月份都被蜡烛会所笼罩。在各地的蜡烛会中,以城关最为隆重。每年的二月初八日就有“议会”,十六日迎奉城关光化寺的老佛塑像,称为“佛过街”。二十日派十多个彪形大汉,在凌晨前到吴屯小寺接老佛肉身像。接佛时,这些大汉抬着古佛,急跑抬入城关,路上绝对不能休息停留,称为“赛佛”。老佛接到城关后,家家户户选一对最好的蜡烛送庵,庵中灯烛辉煌,一对对蜡烛从佛像前的香案桌一直点燃到大门口。二月二十一日,虔诚的善男信女会集城内,整个城关人群熙攘,热闹非凡。午后,蜡烛会正式开始,先是迎佛,人们抬着老佛,前头由两把大号开道,紧跟各类迎牌,以戏文为内容扮装的三十六台“仙仔”,穿插在行列中间,使人仿佛是在剧院里看戏:《白蛇传》中的白娘子和许仙在娓娓细语;《三国志》中的关云长在秉烛夜读;《岳飞传》中岳飞跪着在受岳母刺字“精忠报国”。在迎佛行列中相隔一段就配有闹鼓、仙幡、唢呐等各组乐器,时而一阵闹鼓像万马奔腾,咚咚作响;时而一阵阵管弦细乐,幽闲清新;时而一阵阵唢呐婉转响亮。整个城关,沉浸在欢闹的乐曲声中和神话的境界里。到了晚上,几十成百架的“烛桥”(烛高数尺,插在架上的叫“烛桥”)、“烛轮”(以方筐逐层点燃的叫“烛轮”)、“烛亭”(亭子式的叫“烛亭”)沿街游行,烛光冲天,有如火龙,颇为壮观。沿街居民,燃放鞭炮,献烛礼拜、祝愿,迎佛盛况可谓空前。烛会从唐至今,年年相传。随着武夷山生产的发展,人民生活水平的提高,武夷山人民赋予它新的时代特色,成为这里的物质商品交流盛会。城乡居民交流各种生活必需品和春耕农具、家用电器等等,实际上是农事生产的一次动员盛会。

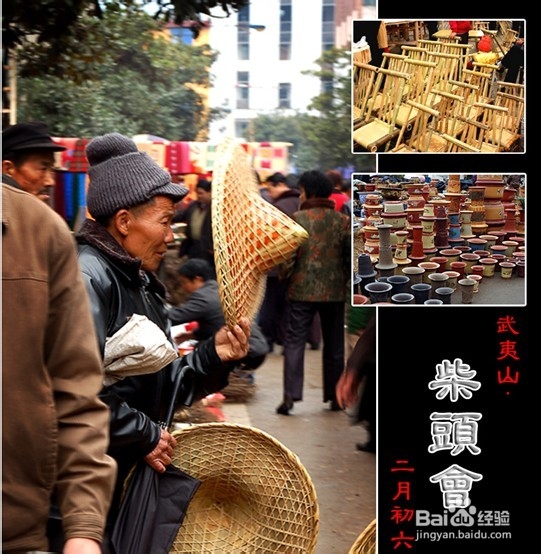

城关柴头会《武夷山志》载:“二月初六,集中竹竿柴棍农具及一切日用品于城坊售之,故得名。”柴头会已有一百多年的历史。1851年农民领袖洪秀全领导了太平天国运动,在太平军的影响下,武夷山(当时的崇安县)和全国各地一样,四乡农民纷纷起来抗捐抗税,反对奴役压迫。县衙门官吏见势头不妙,便加紧对农民进城买卖的检查,下令不准农民携带凶器、铁器之类的东西进城。凡进城者,只允许挑柴木,携带竹、木家具等农副产品。这样一来,更激起了农民的反抗。1866年,四乡农民在起义首领陈顺光的带领下,于农历二月初六凌晨,扛上木棍、竹叉和扁担等冲进县衙门,迫使县官下令免除农民的“竹丝税”、“明笋税”、“茶叶税”等,并立即张榜公布,起义获得了胜利。人们为了纪念这木棍、竹叉和扁担取得的胜利,决定每年农历二月初六这一天在城关举行盛会,名为“柴头会”。 柴头会沿袭至今,已成为福建省民间的较大盛会之一。随着改革开放和商品经济的发展,柴头会一年比一年热闹。建阳、建瓯、浦城、邵武及闽赣边界地区的集体、个体工商户都纷纷到此参加交易活动,进一步促进了武夷山旅游经济的发展。三、喝茶俗武夷山的喝茶风俗很多,这里仅介绍一下吴屯妇女喝茶俗。

城关柴头会《武夷山志》载:“二月初六,集中竹竿柴棍农具及一切日用品于城坊售之,故得名。”柴头会已有一百多年的历史。1851年农民领袖洪秀全领导了太平天国运动,在太平军的影响下,武夷山(当时的崇安县)和全国各地一样,四乡农民纷纷起来抗捐抗税,反对奴役压迫。县衙门官吏见势头不妙,便加紧对农民进城买卖的检查,下令不准农民携带凶器、铁器之类的东西进城。凡进城者,只允许挑柴木,携带竹、木家具等农副产品。这样一来,更激起了农民的反抗。1866年,四乡农民在起义首领陈顺光的带领下,于农历二月初六凌晨,扛上木棍、竹叉和扁担等冲进县衙门,迫使县官下令免除农民的“竹丝税”、“明笋税”、“茶叶税”等,并立即张榜公布,起义获得了胜利。人们为了纪念这木棍、竹叉和扁担取得的胜利,决定每年农历二月初六这一天在城关举行盛会,名为“柴头会”。 柴头会沿袭至今,已成为福建省民间的较大盛会之一。随着改革开放和商品经济的发展,柴头会一年比一年热闹。建阳、建瓯、浦城、邵武及闽赣边界地区的集体、个体工商户都纷纷到此参加交易活动,进一步促进了武夷山旅游经济的发展。三、喝茶俗武夷山的喝茶风俗很多,这里仅介绍一下吴屯妇女喝茶俗。

这里的妇女喝茶俗与其他地区的饮茶风格大不一样,它不是品茶,也不是饮茶,而是喝茶,它即不用茶杯,又不用热水瓶,也不用当今最流行的紫砂茶具,而是用饭碗。用的茶叶也不很讲究,当地山茶即可。茶水用三角茶壶放在灶门炉前文火煨开。这里的喝茶习俗,男人概不介入,只有女性才有资格入席。设宴喝茶由村里农家妇女轮流作东,当天“茶宴”少不了邀请进村来的女宾客入席。作东者都想借此机会表现自己的手艺和盛情,拿出自己所有的好菜摆上茶宴,让姐妹们品尝。银根紧缩的日子,她们也会想方设法“就地取材”,亲手制作小菜,如雪里蕻、豆腐卤、豆渣饼、腌辣椒、南瓜干、咸笋干、沙炒黄豆、花生等。如今,“茶宴”则丰富了起来。“茶宴”上农家以茶代酒,相互敬茶,且边喝边聊,谈趣风生。“喝茶”不仅交流女性情感,而且还起到了增进邻里和睦的作用,发挥着“妇委会”的调解功能。吴屯红园、上村、大际、小际一带,这种农家妇女的喝茶习俗沿袭至今已有上千年的历史。四、 喊山与开山 喊山与开山原是武夷山御茶园内举行的一种仪式,每年于惊蛰日由知县主持祭祀活动,在规定的程序中,茶农齐声高喊“茶发芽,茶发芽”,以祈求神灵保佑武夷岩茶丰收、甘醇,是为“喊山”。“开山”一般定于立夏前三日之内,茶农们赶早在制茶祖师杨太白塑像前静默行祭。早餐后由专人带至休茶地,分散采茶,待太阳升起、露水初收之后,带山人向采茶工们分民烟卷,表示可相互对话,开山仪式才正式结束。喊山与开山是武夷山茶农特有的习俗。

这里的妇女喝茶俗与其他地区的饮茶风格大不一样,它不是品茶,也不是饮茶,而是喝茶,它即不用茶杯,又不用热水瓶,也不用当今最流行的紫砂茶具,而是用饭碗。用的茶叶也不很讲究,当地山茶即可。茶水用三角茶壶放在灶门炉前文火煨开。这里的喝茶习俗,男人概不介入,只有女性才有资格入席。设宴喝茶由村里农家妇女轮流作东,当天“茶宴”少不了邀请进村来的女宾客入席。作东者都想借此机会表现自己的手艺和盛情,拿出自己所有的好菜摆上茶宴,让姐妹们品尝。银根紧缩的日子,她们也会想方设法“就地取材”,亲手制作小菜,如雪里蕻、豆腐卤、豆渣饼、腌辣椒、南瓜干、咸笋干、沙炒黄豆、花生等。如今,“茶宴”则丰富了起来。“茶宴”上农家以茶代酒,相互敬茶,且边喝边聊,谈趣风生。“喝茶”不仅交流女性情感,而且还起到了增进邻里和睦的作用,发挥着“妇委会”的调解功能。吴屯红园、上村、大际、小际一带,这种农家妇女的喝茶习俗沿袭至今已有上千年的历史。四、 喊山与开山 喊山与开山原是武夷山御茶园内举行的一种仪式,每年于惊蛰日由知县主持祭祀活动,在规定的程序中,茶农齐声高喊“茶发芽,茶发芽”,以祈求神灵保佑武夷岩茶丰收、甘醇,是为“喊山”。“开山”一般定于立夏前三日之内,茶农们赶早在制茶祖师杨太白塑像前静默行祭。早餐后由专人带至休茶地,分散采茶,待太阳升起、露水初收之后,带山人向采茶工们分民烟卷,表示可相互对话,开山仪式才正式结束。喊山与开山是武夷山茶农特有的习俗。

武夷山整年节日习俗:

正月初一,称春节,是民间一年中最受重视的节日,千家万户,男女老幼,欢聚一堂。黎明早起放爆竹“开门”,挑选吉利方向出行,互道恭喜祝贺新年。小孩给长辈拜年,长辈要赏给“压岁钱”。“儿童连日拜新年,红线穿来压岁钱”“簇新衣服耀眼前,礼数依然未变迁,路上相逢共长揖。发财恭喜贺新年”就是春节的写照。初一这天,早餐素食,吃太平蛋面,午、晚两餐,一般不煮新饭,而吃除夕煮好的余饭。当天不挑水、不扫地、不洗晒衣服。民间中拜年亦有讲究,“初一儿、初二婿、初三拜年郎”。还有许多祭神行香等活动,吴屯的瑞岩寺,是一座千年古寺,初一至初三,本地及外地前往行香、许愿、还愿、观瞻的人们络绎不绝,每天接纳人次愈万。

立春,民间以菜果饭迎春。以红纸写“新春大发,福随春至”,“福临君子宅,春至吉人家”等贴在碗边。如果当年没有立春,则叫“哑年”。据说哑年养猪难。

正月十五闹元宵。元宵之俗,相传汉文帝(公元前179年)平诸吕之乱正是正月十五日,他在每年这天夜晚出宫游玩,张灯结彩,“与民同乐”。隋唐时期吃“元宵”已很盛行。武夷山过去也有大户人家献烛到祠堂,提灯游行,火树银花,好不热闹。特别是舞龙灯,历史悠久,据传说,开始只用于求雨,以后成为喜庆时的一种娱乐活动。龙灯形象多样,风格各殊,有布龙、纱龙、纸龙等。龙前有红珠逗引,舞时动作敏捷,上下翻滚,矫若游龙。近年,还举行龙灯竞赛。舞龙灯在一年之首,是武夷山的传统风习。旧时,龙灯以后,广大农民即投入紧张的农事活动,所以舞龙灯既是一种文化娱乐活动,又含有动员、检阅力量的意义。

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”清明节活动重点是扫墓,在清明节前三天或后四天进行,祭墓时,携带银、钱、酒、菜、香等供奉。建国后,学校机关团体为了表达对革命先烈的缅怀,举行集体扫墓、郊游、远足等活动。清明时节也是重要的农事节令,竹山禁笋及“清明前后,点瓜种豆”。

农历四月八日浴佛节,武夷山人叫“嫁毛娘”,以红纸书“四月初八大吉祥,家家户户嫁毛娘,嫁得毛娘深山去,千年万载不回乡”贴在庭柱。毛娘即毛虫。

农历五月五日端午节,因节餐放在中午而得名(其他节餐在晚上)是为纪念战国时期屈原爱国投江的节日。家家户户吃粽子。晨起扫地,撒石灰,饮雄黄酒,挂蒲艾,葛藤于门上。这天上午,乡间还有人采摘百草(药材)以防疾疫。

龙舟竞渡则因地而异。旧时城关有青肠仔,水鸡角、天罗花、沙老虎四条龙舟。星村、兴田亦有举行竞渡,这其实是旧时的体育活动。

五月十三日,为关圣帝君诞辰,当天如果下雨,就叫关公磨刀水,此日磨刀,刀甚锋利。

“六月六,猫狗要洗浴”。乡间农民多将猫狗投入池塘河滨,以涤除其身上的跳蚤灰尘;这天晒书不生蛀虫。

“七月七,把巧乞”。妇女对月穿针引线,乞求织女赐予灵巧。还有洗灯脚,叫做“灯生器”,以米面作丸食之。

七月半“鬼节”,妇女以果物持赠娘家,叫送节。迷信传说:目莲救母,为使母亲超生普渡,便在这一天宴请各方僧人大吃大喝,以后叫众僧为他母亲超渡灵魂。此节便成为普渡无家可归游魂的迷信活动,旧时县衙门,东岳庙、城隍庙,各会馆举行“孟兰之会”(做道场),民间烧路纸祭祖,也有以纸糊物,冥洋封成包裹状,上写死者姓名、生卒年月,各处焚化,叫“烧封包”。

八月中秋节,魏晋以来,即流传了“中伙赏月”的风俗。传说元代统治阶级残酷的压迫激起各族人民的反抗,为了相约反元,起事者便把起义的日期和暗号写在纸上,包在糖月饼内,很快传遍了大江南北,于是一场声势浩大的农民起义终于推翻了元王朝的统治。人们为了纪念起义成功,都在八月十五起义之日吃月饼。民谚有“月到中秋分外明”之说,其中有一个意思就暗喻明王朝的兴起。

中秋佳节,合家团圆赏月,故称“人节”,与七月半“鬼节”相对。乡间有以瓦作塔,内置干柴,入夜引火焚烧,叫“烧宝塔”。为助火势,还撒以油、盐、乡民男女老少围塔而坐观塔赏月。是夜,妇女到菜地偷毛芋,在月下煮食,据说吃了会生孩子。妇女偷吃瓜菜,叫“摸青”,不算窃贼。

重九登高。九是奇数,为阳,故九月初九称重阳节。重阳自古就有怀念故土的意思。它象征着炎黄子孙团圆,共度佳节。“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲,遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”就是唐代诗人王维抒写的重阳诗。是日,城乡多蒸“重阳糕”自食或馈赠。

十月立冬,又叫“交冬”,时序进入冬令,居民多食人参、鹿茸、麻糍粿或狗肉补冬。

十一月农事基本结束。旧俗冬至前后,都要祭祖。磨米粉做汤丸,叫“冬至丸”。洗打谷桶,叫“洗夹”。

十二月过年,是全年最繁忙的一个节日。根据久远的民间传说,“年”是一种非常凶猛的野兽,它力大无穷,残害人畜,糟踏庄稼,扰得人心惶惶。有一次“年”又来扰乱时,恰好一个农民响着鞭子赶着牛回家,噼噼啪啪的鞭声把“年”吓跑了,消息很快传到各家各户,大家都甩着鞭子吓“年”,从响鞭又发展为爆竹。以后人们在和“年”的斗争中,又发现了“年”害怕“光”和“红色”,于是人们又创造了点蜡烛,贴红对联,放花火等对付“年”的办法,这样“年”就躲在深山里再也不敢出来了。而放鞭炮,点蜡烛的风俗却流传下来。

“过年”的准备阶段自腊八做“腊八粥”开始,十二月二十三日“过小年”,家家户户要掸尘,送灶神上天,蒸糕、打粿、杀鸡、宰鹅等,直到除夕设宴“过年”。席间祝酒,互道吉祥,一家团聚叫“团岁”,猪血叫“发财”、年糕叫“高升”、花生叫“生财”、豆腐叫“年年富”、蛋肠叫“穿钱索”,无改叫“多”,吃完饭要留些饭在碗里叫“留住买田”。星村盐仓邓家,除夕吃年夜饭时,酒菜放置地上,拣上一份让狗先吃,然后席地而坐,等狗吃完了再进餐,据说这是一种少数民族习俗。除夕之夜,名家各户张灯结彩,全家人围坐一起叫“守岁”。近年一般改为男女老少看电视“春节联欢会”至凌晨,送旧迎新。